Lealtades en el desierto: el teniente que selló la alianza entre España y el Sáhara Occidental

15/02/2026

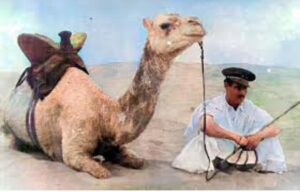

Teniente Carlos de la Gándara (Sáhara, años 30)

En la historia de la expansión española por el Sáhara Occidental durante el siglo XX, pocas figuras simbolizan mejor la tenacidad, el compromiso y el conocimiento del terreno que el teniente Carlos de la Gándara. En un contexto de creciente presencia europea en el norte de África, su papel resultó esencial para consolidar los primeros núcleos urbanos españoles tierra adentro, más allá del litoral atlántico.

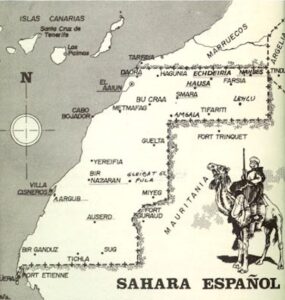

Tras la Conferencia de Algeciras (1906) y la partición del territorio del África Occidental en zonas de influencia, España comenzó una lenta pero progresiva ocupación del territorio sahariano. Durante las primeras décadas del siglo XX, esta presencia se limitó a los puertos y a los destacamentos costeros, como Villa Cisneros (actual Dajla), con escasa proyección hacia el interior.

El Sáhara era percibido como un espacio desértico, hostil y de escaso valor económico. Sin embargo, su ubicación estratégica lo situaba como un punto clave para las comunicaciones atlánticas y la defensa del flanco sur del protectorado que España había establecido al sur de Marruecos. En ese marco, la expansión hacia el interior se convirtió en una prioridad táctica más que económica.

Nacido en 1908, Carlos de la Gándara ingresó en la Academia de Infantería en 1923, y poco después comenzó su carrera militar en Marruecos. Su participación en la Agrupación de Tropas Nómadas, un cuerpo creado con la finalidad de patrullar y establecer contacto con las tribus saharauis, marcó un antes y un después en la política colonial española.

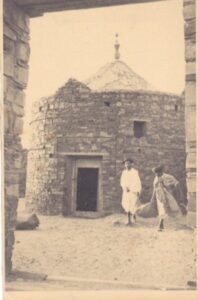

En 1934, al mando de un pequeño destacamento, De la Gándara logró uno de los hitos más importantes de la presencia española en el Sáhara: la ocupación de Smara, una ciudad santa para el islam local, fundada por el líder espiritual Ma el Ainin y hasta entonces vedada para los europeos. A diferencia de las campañas militares del norte de África, esta ocupación se realizó sin combate, mediante acuerdos con las tribus locales y con un profundo respeto por los equilibrios culturales y religiosos de la zona.

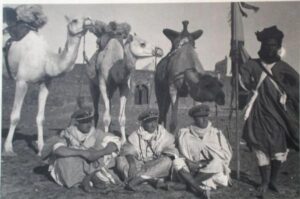

Oficiales Tropas Nómadas (Sáhara, años 30-40)

La importancia de figuras como Carlos de la Gándara en este proceso fue determinante para construir una relación armónica con los pueblos del desierto. Su trato respetuoso y su conocimiento del entorno tribal le permitieron establecer vínculos de pacto y lealtad con las tribus saharauis en nombre de España, convirtiéndola de facto, en la garante y protectora de los derechos de estas tribus sobre sus tierras, defendiendo sus intereses ante cualquier intento de desposesión o abuso, y cimentando una alianza basada en el respeto mutuo y la palabra dada.

Ciudad Santa de Smara (Sáhara, años 30)

Además de Smara, el teniente dirigió numerosas expediciones por el interior sahariano: Tifariti, Amgala, Edchera, Bir Enzarán o el Uad Deheb. Su conocimiento del terreno y su capacidad de diálogo con los sheikhs lo convirtieron en un oficial de referencia dentro del cuerpo. Participó en la fundación de Daora, el primer asentamiento militar español tierra adentro, y contribuyó directamente al trazado de lo que luego sería la capital del territorio: El Aaiún.

De la Gándara no fue solo un militar. Su tarea en el Sáhara implicó labores de reconocimiento topográfico, construcción de pozos, instalación de antenas de radio, planificación de pistas de aterrizaje y levantamiento de fortificaciones. En muchos sentidos, actuó como un verdadero arquitecto de la presencia española en el desierto.

Las ciudades saharianas que hoy figuran en la geografía política del norte de África nacieron en parte gracias a su visión estratégica. Su presencia constante en los núcleos más alejados del litoral, a menudo con escasos medios y en condiciones extremas, permitió a España transformar una ocupación nominal en una presencia efectiva.

Sin embargo, la carrera de Carlos de la Gándara se vio truncada por la Guerra Civil. Al estallar el conflicto, se alineó con el bando nacional y murió en combate en el frente de Madrid, en diciembre de 1937. Tenía solo 29 años. Su valor fue reconocido con la Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo, y su nombre fue dado al Grupo Nómada II del Sáhara.

En las décadas posteriores, tanto la ciudad de Smara como las calles de algunas ciudades españolas conservaron su nombre como homenaje. Sin embargo, la descolonización del Sáhara, el abandono español en 1975 y la larga disputa por la soberanía del territorio han relegado su figura a un segundo plano.

Hoy, en un momento en que el Sáhara Occidental vuelve al centro del debate geopolítico, resulta necesario recuperar la memoria de aquellos que, como Carlos de la Gándara, contribuyeron decisivamente a moldear el territorio desde una visión estratégica y profundamente humana, dotándolo de una identidad política, cultural y territorial propia. Su legado no solo está en las huellas materiales que dejó, sino también en los lazos de confianza que supo tejer con las poblaciones del desierto.

Conocer su historia no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino también una oportunidad para comprender mejor el origen de las tensiones actuales y la huella profunda que dejaron los pioneros en una de las regiones más desconocidas del mundo hispánico.

Juan Sergio Redondo Pacheco