La Batalla de las Navas de Tolosa, librada el 16 de julio de 1212, fue uno de los episodios más determinantes en la larga y compleja empresa de la Reconquista, esa lucha de siglos en la que los reinos cristianos del norte de la Península Ibérica buscaron recuperar los territorios ocupados por los musulmanes desde la invasión del año 711. Más allá de su importancia táctica o militar, esta batalla representó un punto de inflexión simbólico, político y estratégico que marcaría el principio del fin del dominio islámico en la península.

Hasta ese momento, la presencia musulmana —especialmente bajo el dominio de los almohades, una poderosa dinastía del norte de África— había sido todavía fuerte en el sur peninsular. Las incursiones cristianas, aunque constantes, no habían logrado romper de manera definitiva el equilibrio de poder. Sin embargo, la victoria de las fuerzas cristianas en las Navas de Tolosa cambió el rumbo de la historia.

Las incursiones cristianas, aunque constantes, no habían logrado romper de manera definitiva el equilibrio de poder. Sin embargo, la victoria de las fuerzas cristianas en las Navas de Tolosa cambió el rumbo de la historia.

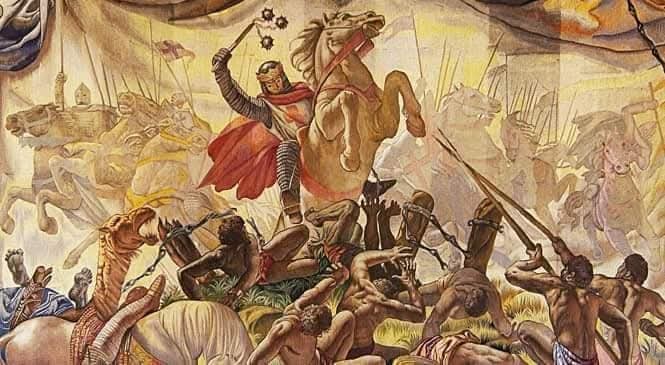

La batalla fue el resultado de una coalición excepcional entre los reinos cristianos peninsulares: Castilla representada por su rey Alfonso VIII, Aragón a cuyo frente estaba Pedro II, Navarra con Sancho VII apodado el “Fuerte” que será quién rompa las cadenas de la Guardia negra del “Miramamolín” incorporándolas para siempre a su escudo de armas, también estuvieron caballeros de León y Portugal, todos unificados por una causa común y respaldados incluso por el papa Inocencio III, que declaró la campaña como cruzada. Esta alianza, en un contexto de rivalidades frecuentes entre los propios reinos cristianos, es ya un indicador del alcance y la importancia que se le atribuía a la amenaza almohade.

El ejército cristiano logró derrotar al califa almohade Muhammad al-Nasir y a sus tropas en el paso de Despeñaperros, en el corazón de Sierra Morena. No sólo se trató de una victoria táctica en el campo de batalla, sino que minó la moral y el prestigio del poder islámico en la península. Desde entonces, los almohades entraron en una etapa de decadencia progresiva, perdiendo el control sobre al-Ándalus y facilitando la ofensiva cristiana hacia el sur.

Las consecuencias de esta victoria no tardaron en notarse. En las décadas siguientes, los reinos cristianos avanzaron con fuerza: Córdoba cayó en 1236, Valencia en 1238 y Sevilla en 1248. La Reconquista, que había sido lenta y llena de altibajos, entraba así en su fase más decisiva. La única excepción significativa sería el reino nazarí de Granada, que logró subsistir hasta 1492, más por razones políticas que por fuerza militar.

Es importante subrayar que la batalla de las Navas no debe verse únicamente como una confrontación religiosa, aunque esa fue una de sus dimensiones. También fue una lucha por el control territorial, los recursos económicos, y el dominio político. Fue una muestra clara de cómo el poder y la ideología se entrelazan en los grandes procesos históricos.

En cualquier caso, lo ocurrido un 16 de julio de hace 813 años en los campos jienenses fue mucho más que una victoria militar: fue el punto de quiebre que debilitó irremediablemente al poder islámico en la península ibérica y abrió las puertas al avance cristiano que, con el tiempo, llevaría a la formación de los reinos modernos de España y Portugal. Fue, sin duda, uno de esos momentos decisivos en los que se redefine el curso de una civilización.

Juan Sergio Redondo Pacheco